[chat face=”komatta_woman2.png” name=”” align=”left” border=”yellow” bg=”none”]

・実家の相続手続き何から手を付ければイイか分からない

・そもそも相続手続きのスケジュールがよく分からない[/chat]

こんなお悩みをお持ちの方の疑問を解決できる記事になっています。

ここで解説する相続手続きスケジュールの全体像を理解すれば、スムーズに無駄なく相続手続きに取り掛かれるようになります。

なぜなら私も相続手続きのサポートを担ってきた経験から相続手続きの全体像を理解することでスムーズに業務をこなせた経験があるからです。

この記事を読み終えれば『相続手続きを何からはじめればよいか』『相続手続きの全体像』を明確にできますので、相続手続きに着手する前にしっかり読み込んでください。

なぜ相続手続きが必要なのか

そもそもなぜ相続手続きが必要なのか、分かりますでしょうか?

相続手続きには、亡くなった方の届け出(死亡届)や遺産の調査、相続人の確認、財産の名義変更、遺産分割、相続税申告などがあります。

要するに、財産を分けて引き継ぐ、そのために必要な手続きです。

税金の申告については財産を分けて引き継いだその結果、税金がかかるので申告するだけ、いわば結果的なハナシで、すべての人に必要なわけではないです。

でも財産を分けて引き継ぐためには相続手続きが必ず必要になります。

相続手続きの全体像把握が必要な理由

相続手続きはいつまでにすればよいか?お客様や相談者の方からの質問の中で最も多い質問のひとつです。

確かに気になる部分であると同時に、ほったらかしにしておくとどうなるか、というのも相続に携わっているとよく耳にするご質問です。

もし相続手続きを後回しにするとどうなるか

もし相続手続きを後回しにすると何か問題があるかというと大アリです。

簡単に言うと相続手続きが完了しなければ財産を分けることもできないし、登記も完了しない、いつまでたっても財産が手元に来ないことを意味します。

なんだそれだけかと思ったら大間違いです。

この相続手続きが未完了の状態はすなわち財産未分割の状態とも考えられます。

財産の分け方が決まって相続手続きが初めて完了します。

分け方を決めないと誰が何を相続するかが決まらないから、結局は相続手続きが出来ません。

財産未分割の状態が何を意味するかというと、分割できていない財産全てが法定相続人(民法で定められた本来財産を引き継ぐ権利がある相続人)で共有状態になります。

共有状態でもし、その中の誰かが亡くなってしまうと、その亡くなったひとの法定相続人が未分割の財産をもらう権利を引き継ぐことになり、芋づる式に分ける人が増えていきます。

私はかつて分け方を決めず相続手続きを長年後回しにした結果、18人の相続人で財産を分ける案件に立ち会ったことがあります。

3~4人ならまとまるであろう話し合いも、18人いるとまずまとまりません。

誰が何をいくら引き継ぐのか、税理士の費用や手続きの費用はどうするのか、18人の利害が対立してまとまるモノもまとまらず。

結局は弁護士さんに仲裁をお願いすることになりました。

不要な弁護士費用がかかり、結果的には引き継ぐ財産が目減りしていくことになるので、まったく得策とはいえません。

時間のロスも考慮すべき

さらに全体像を把握せずに手順をあいまいにしたまま、見切り発車で相続手続きに着手してしまうとどうなるか。

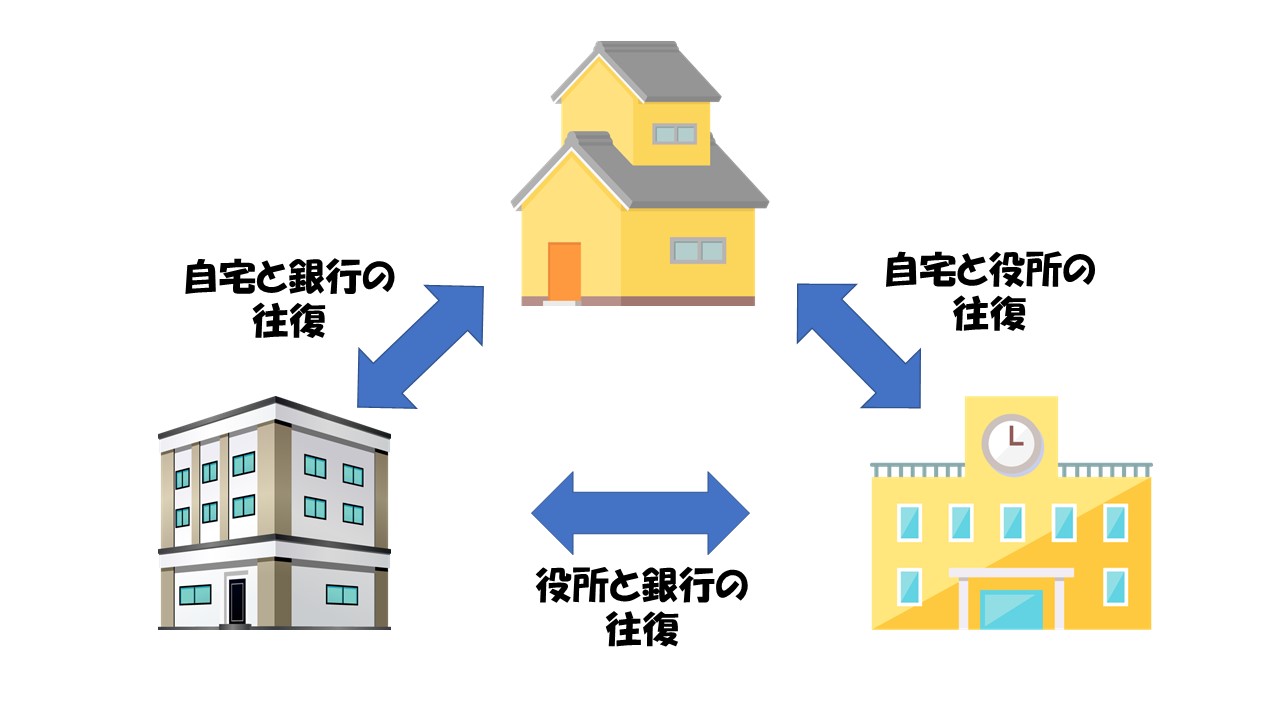

何度も金融機関や役所に行く羽目になり、結局相当に時間がかかってしまうのです。

結局たらいまわしになる可能性もあります。

相続手続きに尻込みされる方の大半はこの何度も金融機関や役所に行く可能性が腰を重くさせる原因になります。

金融機関も役所も悪気はないでしょうが待ち時間は相当なものです。

散々待たされた挙句、書類の書き方が違ったりすると書き直し、提出しなおし、修正印を押して、など手間と時間ばかりかかります。

それはやはり何から手を付けてどういうスケジュールで手続きを進めていくか、キチンと把握していないからでもあります。

日ごろはお勤めの方の場合だと、平日の昼間に金融機関に行って手続きをすること自体がかなり負担になってしまうこともあるでしょう。

なるべく時間のロスを省き、またスムーズに相続手続きを行うためには、実際の手続きに着手する前に全体像を把握しておく必要があります。

全体像を把握するうえでまず最初にすること

財産の分け方を決めるにはどんな財産があるのか、というのを確認しておく必要があります。

全体像を把握するためには、亡くなった方の財産にどんなものがあるのか、どこの口座か、どんな書類が必要で、誰がハンコを押すべきか、そういうことを把握しておく必要があります。

具体的に

[box03 title=”全体像=財産の概要”]相続人は誰になるか

遺言がないか

不動産を持っているか

受け取れる保険金がないか

金融機関と口座の種類・数はどれくらいか

相続税の申告は必要になりそうか

[/box03]この6点が最初に把握しておくべきポイントです。

これらを把握しておくとその相続についての全体像を把握できることになります。

つまりは、相続についての全体像の把握とは、財産の大まかな内容を把握し必要な手続きを整理しておくことに他なりません。

各個別ポイントの確認方法については、記事をアップしていく予定です。

相続税の申告が必要になるかどうかで必要な手続きやスケジュールが変わります。相続税の申告が必要かどうかの見極めについても記事を準備中です。

相続手続きの効率的なスケジュール

全体像を把握出来たらザックリとスケジュールを確認しておきましょう。

一般的に遺言がある場合には早ければ3ヵ月以内で遺産の分割までを完了することができます。目安としては4か月ほどです。

遺言がなくて遺産分割協議(相続人同士で財産の分け方を決める話し合い)の場合には、財産目録を作り相続人間で合意する必要がありますので時間がかかります。

目安としては揉めていなくて近隣に相続人が住んでいる場合には6か月ぐらいを目安にしています。

効率的に相続手続きをするためには優先順位を設定していく必要があり、まず最初にすべきは、遺言の有無の確認と相続人の確定作業です。

遺言については自筆の場合、公正証書の場合、いずれかで流れが変わります。

こちらについても記事を準備中です。

相続人の確定については手続きをする上で必ず必要になります。

2017年5月から法定相続情報一覧図という新しい制度ができ、相続手続きに非常に便利な書類を取得することができます。

相続税申告が必要な場合には申告期限は亡くなってから10ヵ月以内ですが、それまでに分け方を決めておくと適用できる特例がたくさんあります。

遺言があれば分け方は決まっていますが、遺産分割協議の場合には遅くても申告期限の1か月前くらいには協議が完了していることが望ましいです。

ギリギリになってイイことは何もありませんし、実際に遺産を分ける作業は申告期限後でも問題ありません。

分けれているという状態が必要です。

ただし、遺産の中から相続税を支払う方も多くいらっしゃいますので、遺産分割協議のための財産目録作成と同時に遺産を整理し分割しやすい状態にしておくことも同時進行で進めておいたほうがよいでしょう。

揉めていなければ、という注釈はつきますが、スケジュールを大まかにつかんでおくと、いつまでかかるのかという不安な気持ちも和らぎます。

まとめ

[box03 title=”この記事のまとめ”]- 相続手続きに入る前に全体像を把握しておきましょう

- 全体像を把握しておくとスムーズに手続きに取り掛かれる

- 優先順位をつけて相続手続きに着手しましょう

全体像を把握しておくと、スムーズに手続きが進みやすくなり、いつまで時間がかかるのかという不安も軽減されます。

もし、相続手続きでお困りの方がいらっしゃいましたら、相続手続きのアドバイスもさせていただいておりますので、ぜひご検討ください。

↓