補助金があればなるべく活用したいと考えるのは事業者にとって通常の考えかと思います。ただどこにどういう情報があるのかイマイチよくわからないとも聞きます。

そういった場合は地域の商工会・商工会議所で情報を集めてみましょう。今回は私が活動する京都府内の補助金情報をリサーチしてみました。

京都府内、市内の事業者向け補助金の情報

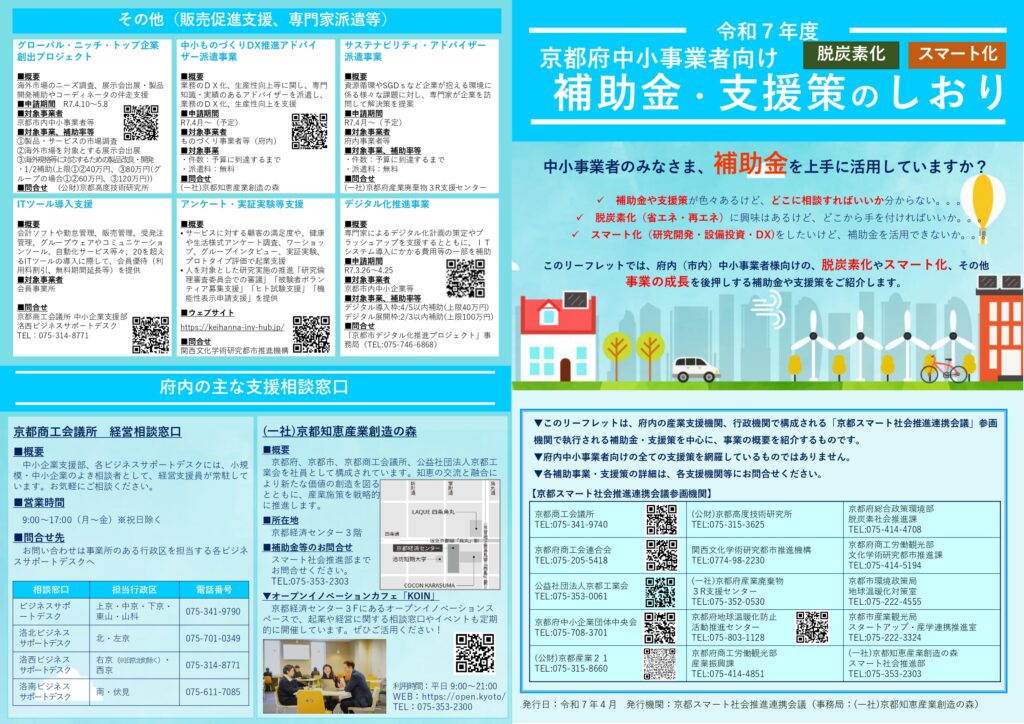

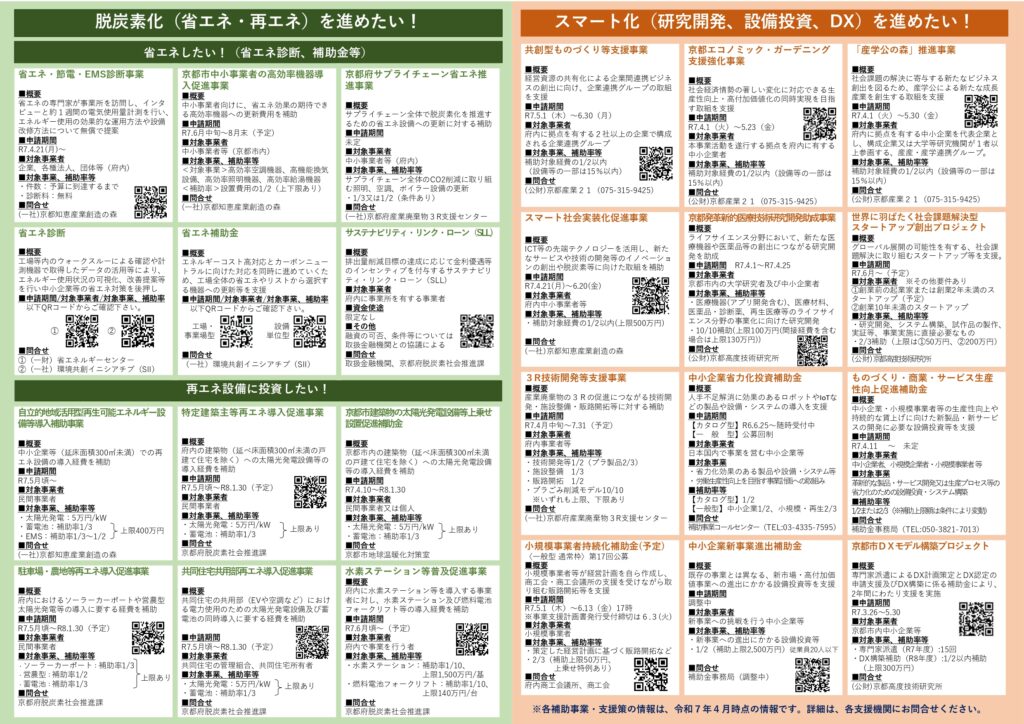

早速ですがこちらは京都府内の事業者向けの補助金情報のしおりです。

こういったものが地域の商工会や中小企業支援の行政機関などで配布されていることが多いので参考にしてみてください。

補助金にもトレンドがあり、最近だと脱酸素化やDXによるスマート化、再生エネルギー関連、IT関連が手厚いです。

厚生労働省から工場や倉庫などの仕事現場の熱中症対策の義務化が公表されており、こういった内容に対応するための補助金もあります。

このしおりの内容では、高効率機器導入促進事業で高効率や高機能の空調設備等に対する補助があります。

京都府内、京都市内の事業者向けのものは自治体主導ですが、ほかにも全国的な中小企業向けの補助金もありそちらは中小企業庁のホームページなどを参考にしてください。

各種の補助金は基本的に要件があり、ものによっては補助金採択後の報告義務などもあります。

また、取り扱っている期間と機関が異なるのでどこにいつまでに申請をすればよいか、何が必要かは改めて確認をするようにしましょう。

補助金が受けられると助かるというのはよくわかりますが、補助金ありきにならないようにはしておきたいところです。

「補助金ありき」にはしないように

補助金はあくまで補助なわけで必ず受けられるというものではありません。審査があり採択されてはじめて補助の対象となります。

景況が悪化したときや最近だとコロナ禍の際には多くの補助金事業がありました。

これらを受けて事業を新しく構築したり建て直したりということはよく見聞きしたのですが、反対にうまくいかなかったということもあります。

補助金が受けられるからその事業をするのではなく、こういうことを考えていたら補助金が適用できそう、という場合に活用するのが本来の流れかと思います。

使えるものは使うというのはもっともなのですが、補助金の金額が大きければ大きいほど事業リスクが高いケースも多いです。

補助金を受けるためにが先行してしまうとその事業がうまくいくかどうかに目がいかなくなることもあるようです。

そうなると補助金を受けたとしても失敗して資金が減った、事業が立ち行かなくなる、という方向性に進んでしまいます。

事業の成否を分けるものは補助金ではないので、そこを見誤らないように事業そのものがうまく進むような計画やリスク分析をしておくべきでしょう。

まとめ

コロナ禍で本当にたくさんの補助金ができ、それを受けるべくいろんな事業者をサポートをしました。

補助金がもらえることだけに意識を向けてしまうと事業が失敗するリスクを見誤ってしまいますので活用できるものは活用しつつ、補助金ありきにならないようにはしておきましょう。